Erich Sokol. Rez.: I. Reichel

Ingrid Reichel

EINE KARRIERE WIE IM BILDERBUCH

ERICH SOKOL

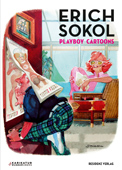

Playboy Cartoons

Karikaturmuseum Krems

Ausstellungsdauer: 17.04.10 – 01.11.10

Kurator: Wolfgang Krug

Katalog zur Ausstellung:

ERICH SOKOL

Playboy Cartoons

Hg. Jutta M. Pichler/ Wolfgang Krug

St. Pölten: Residenz Verlag, 2010. 160 S.

Euro 24,90.-

ISBN 978-3-7017-3194-7

Es war schon immer sein Wunsch, ein Bildband über seine besten Playboy Zeichnungen zu machen. Doch Erich Sokol starb 2003 mit 69 Jahren an Krebs und konnte sein Vorhaben nicht mehr umsetzen. 2010 erfüllte man ihm diesen Wunsch posthum. Das Land NÖ ist im Besitz eines Großteils seiner Werke. Annemarie Sokol, seine Witwe, ermöglichte den Zugang zu noch bislang unveröffentlichten Werken. Insgesamt wurden 130 Originalcartoons, davon 80 alleine vom Playboy und 40 Frühwerke und Skizzen zum Thema Erotik aus der Erich-Sokol-Privatstiftung in Mödling, der Sammlung des Landes NÖ, dem Wilhelm-Busch-Museum in Hannover und Privatbesitzen zusammengetragen. Durch das persönliche Engagement von Annemarie Sokol, die umfangreichen Recherchen von Kurator Wolfgang Krug und nicht zuletzt die organisatorische und inhaltliche Unterstützung des Playboy-Teams konnte „die Realisierung dieses umfassenden Ausstellungs- und Buchprojektes“ ermöglicht werden, so Jutta M. Pichler, die Direktorin des Karikaturmuseums in Krems (S.7).

Als Sokol 1957, der seit 1952 bereits geübter Globetrotter und Tramper war, mit 24 Jahren sich auf den Weg nach Amerika machte, zunächst eigentlich nur, um einen amerikanischen Freund zu begleiten und etwas amerikanische Luft zu schnappen, war er kein Unbekannter mehr. Kurz vor der Unterzeichnung des Staatsvertrages am 15. Mai 1955 sorgte er mit einer Karikatur auf der Titelseite der „Arbeiter-Zeitung“ am 10. Februar 1955 für Aufsehen. Die Karikatur über den Vorsitzenden des sowjetischen Ministerrats Georgij M. Malenkow war so brisant, dass die Ausgabe von der russischen Besatzung beschlagnahmt wurde. Der damals 22-jährige Sokol verdiente bereits mehr als ein durchschnittlicher Kleinbeamter. Außerdem kaufte ihm die international renommierteste Satirezeitung „Punch“ einige Blätter ab. Der selbstbewusste und wirtschaftlich denkende junge Sokol brach zwar sein Welthandelsstudium ab, bewarb sich aber vor der großen Abreise in den Vereinigten Staaten erfolgreich um ein Moholy-Nagy-Stipendium für ein Studienjahr am Institute of Design des Illinois Institute of Technology in Chicago. Obwohl das Studium durch das Stipendium abgedeckt war, musste er für den Lebensunterhalt selbst aufkommen. Und so bewarb er sich mit seinen Blättern und vielen Empfehlungen bei diversen Zeitschriften. Schon nach zwei Monaten überzeugte Sokol Hugh M. Hefner, den Gründer des damals erst vier Jahre alten aber bereits renommierten Playboy-Magazins von seinem Können und wurde von ihm als Marke aufgebaut. Eine langjährige Zusammenarbeit begann, die mit einer zehnjährigen Unterbrechung bis zu seinem Tod anhalten sollte. Die Arbeit brachte ihm nicht nur Anerkennung und eine beträchtliche Aufbesserung seiner Finanzen, sondern vor allem einen internationalen Ruf.

Nach Auslauf seines Visums, welches er zweimal verlängerte, kehrte er 1959 nach Österreich zurück. Bei der „Arbeiterzeitung“ feierte man ihn als „editorial cartoonist“, ein Beruf, den es vorher in der Art in Österreich noch nicht gegeben hat Vieles erschien Sokol nach seinem USA Aufenthalt in Österreich provinziell. Im Grafikbereich setzten die Amerikaner völlig neue Maßstäbe. Der Vierfarbendruck war in Österreich damals noch nicht möglich und Sokol konnte davon profitieren, lernte von den Amerikanern im Verlagswesen Professionalität, Perfektionismus, Engagement und organisatorische Fähigkeiten. All dieses Know-how brachte er nach Österreich mit und konnte es 1967, als er als Chefgrafiker zum ORF wechselte und dort u.a. das legendäre ORF Logo kreierte, umsetzen. 1975 verließ er den Playboy und konzentrierte sich mehr auf die heimische Szene durch regelmäßige Arbeiten vor allem für die „Neue Kronen Zeitung“. Die 1992 durchgeführte Umstrukturierung des ORF brachte ihm den frühzeitigen Ruhestand und Sokol nahm u.a. die Arbeit bei Playboy wieder auf.

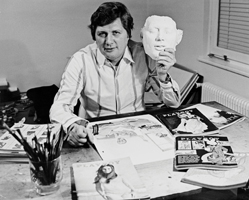

Sokol, 1972 (Foto: Johann Klinger, Wien)

Wolfgang Krug liefert in seinem Essay „A Guy that must sell“ einen detaillierten Überblick über das Jahr in Chicago. In seinem zweiten Essay „You are sitting in the rocket with us“ beschreibt der Kurator die Jahre 1960-1975 und 1992 bis 2002 beim Playboy. Privatfotos aus der Zeit zeigen den Cartoonpionier Sokol und lockern die inhaltsreichen Texte auf. Krug durchforstete das reiche Konvolut an Briefen und Tonbandaufnahmen, die Sokol an seine Familie während des USA-Aufenthaltes geschrieben und aufgenommen hatte.

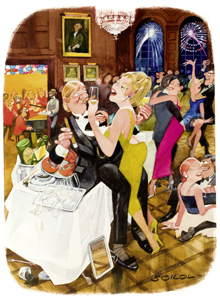

1952 Bild-Lilli von Reinhard Beuthien: "Gewiss, dieser Abend war ein einmaliges Erlebnis - es war das erste und letzte Mal, daß ich mit Ihnen ausgegangen bin." Jänner 2001, Sokol: "Komm schon, du kannst mein Letzter für 2000 sein, und wenn du gut bist, der Erste für 2001."

Der Katalog und die Ausstellung sind chronologisch aufgebaut. Angenehm sind die deutschen Übersetzungen der Gags aus dem Englischen. Äußerst informativ sind die aus den letzten Jahren der Zusammenarbeit erhaltenen Briefe zwischen dem Auftraggeber Playboy und dem Cartoonisten. Wie lautet der Auftrag? Welche konkreten Vorstellungen musste der Karikaturist erfüllen?

Die Witze wurden meist von so genannten Gagmen eingekauft. Sokol selbst erfand kaum eigene Witze für das Playboy Magazin. Jene Witze, für die er in Österreich so populär und unvergesslich ist, waren stets politischen Ursprungs. So musste Sokol den genauen Ausführungen, die für den Witz gewünscht waren, folgen. Ziemlich einengende und einschränkende Angaben für einen kreativen Menschen, doch Sokol schaffte es nicht nur zur Zufriedenheit seines Auftraggebers zu arbeiten, sondern vor allem einen eigenen Stil der Erotik zu schaffen. Berühmt wurde er durch seine stupsnasigen, vollbusigen Frauendarstellungen. In der Folge ließen sich viele Künstler von Sokols Stil inspirieren und kopierten ihn geradezu.

Dabei hat Krug bei seiner Recherche übersehen, dass der deutsche Karikaturist Reinhard Beuthien bereits eine Komikfigur Anfang der 50er Jahre erschuf, die in der Bild Zeitung konstant gebracht wurde und den Namen Bild-Lilli erhielt. Nach der beliebten Bild-Lilli wurde in Luzern/ Schweiz sogar 1955 eine 30 cm hohe Puppe produziert, die Ruth Handler, die Mitbegründerin der Firma Mattel, bei einer Europareise entdeckte und zur meist verkauften Puppe der Welt vermarktete, der Barbie-Puppe. 1959 kam Barbie in New York zur Welt, die Vermarktungsrechte der Bild-Lilli kaufte Mattel allerdings erst 1964.

Diese Bild-Lilli hatte bereits die nasenlosen Gesichtszüge der Sokol-Figuren.

Sokols Erfindungsgeist soll hier nicht geschmälert werden, aber wissend, dass Sokol bevor er nach Amerika ging auch für den Stern Witze entwarf und daher mit Sicherheit die Bild kannte, war ihm die in Amerika noch unbekannte Bild-Lilli bzw. spätere Barbie eine vermutlich unbewusste Inspirationsquelle.

Einzigartig war jedoch die Ausführung seiner Cartoons, die mit detaillierten Interieurs nicht sparten und die Karikatur zur Kunst erhoben. Sokol gehörte unumstritten zu den weltbesten Karikaturisten.

Der Playboy war unter den Männermagazinen sicherlich maßgeblich an der sexuellen Revolution der 60er Jahre beteiligt. Hefner hat es mit seinem Magazin zu einem Imperium geschafft, wiewohl während der Reagan Ära ein strenger konservativer Wind in den Staaten wehte, der maßgebend zu Hetzjagden auf Männermagazine im generellen führte und einen Einbruch in den Verkaufszahlen mit sich brachte. Krug erläutert die wahnwitzigen Auf und Abs der Magazine durch den jeweiligen amtierenden US-Präsidenten und welchen politischen Einflüssen jene ausgeliefert sind. Auch verweist er auf das wachsende Erotikangebot über das Internet, welches zu einer starke Konkurrenz für die Männermagazine wurde.

Eine wunderbar gestaltete Ausstellung mit einem aufschlussreichen Katalog. Sehr empfehlenswert, nicht nur für Playboy-Fans!

Einziger Mangel für nicht Englisch-Sprechende: Die im Katalog überlieferten zitierten Briefe auf Englisch wurden nicht auf Deutsch übersetzt.